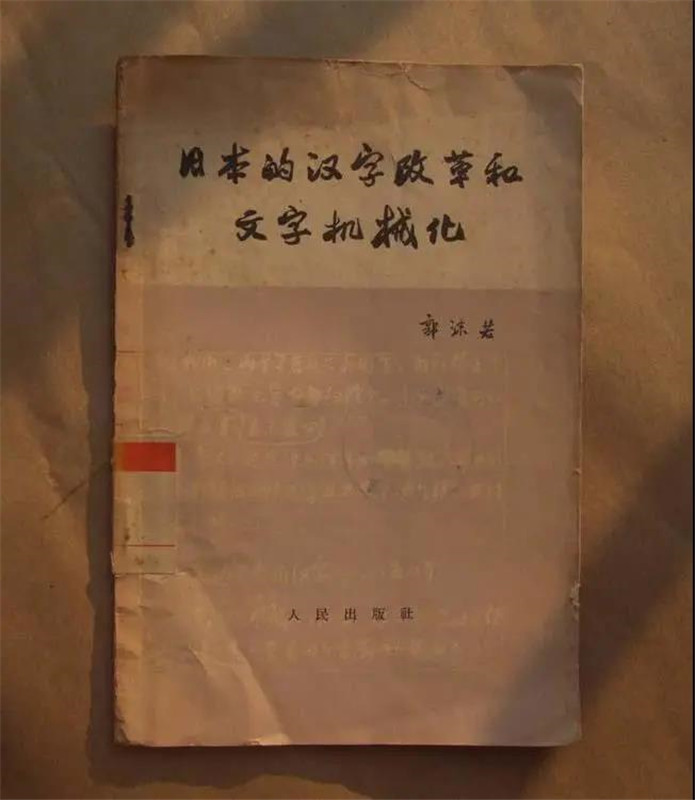

1964年,郭沫若发表了一篇文章——《日本的汉字改革和文字机械化》,文章主要讲述了日本汉字改革的作法与成就,他认为日本将文字做简单化修改在一定程度上加大了民众识字率,这是我们应该学习的,提出中国为了扫盲也该简化汉字,其中还特别提到了许多地名的书写过于繁琐,应修正,用朴实无华的地名。

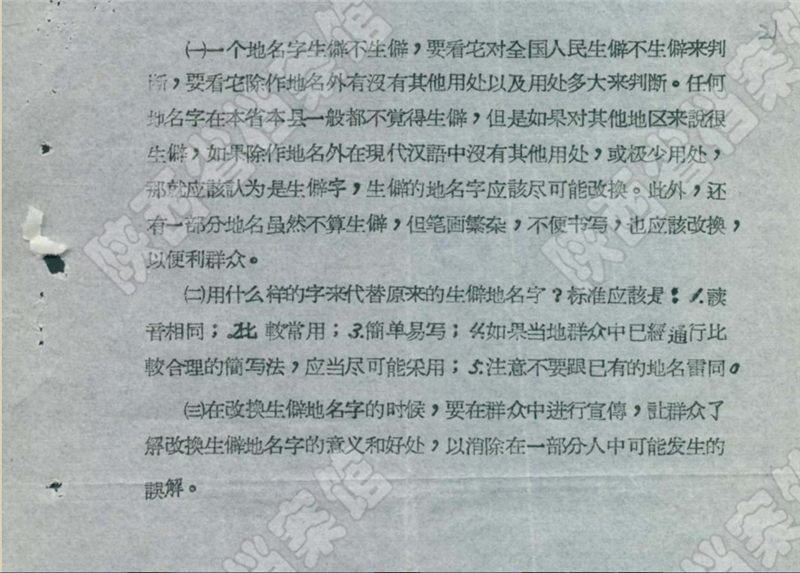

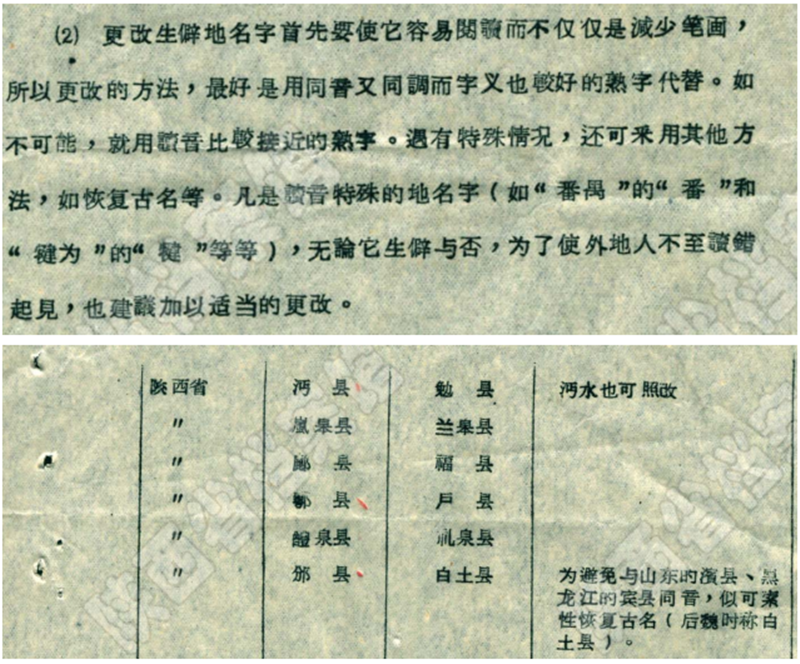

而事实是在此之前,1958年大跃进时期,国家就已经提出修改地名了,理由是工农生产大跃进,急需一场文化革命配合。中国文字改革委员会提出,必须想尽办法使作为文化工具的文字更容易学习和使用,尤其是生僻地名难认又难写,建议修改,并举例已经修改成功的一些地名,如,江西大庾改为大余、黑龙江鐡驪改为铁力、四川酆都改为丰都,并提出了更改生僻地名的原则,其中陕西省的六个县也给出了修改地名的建议。

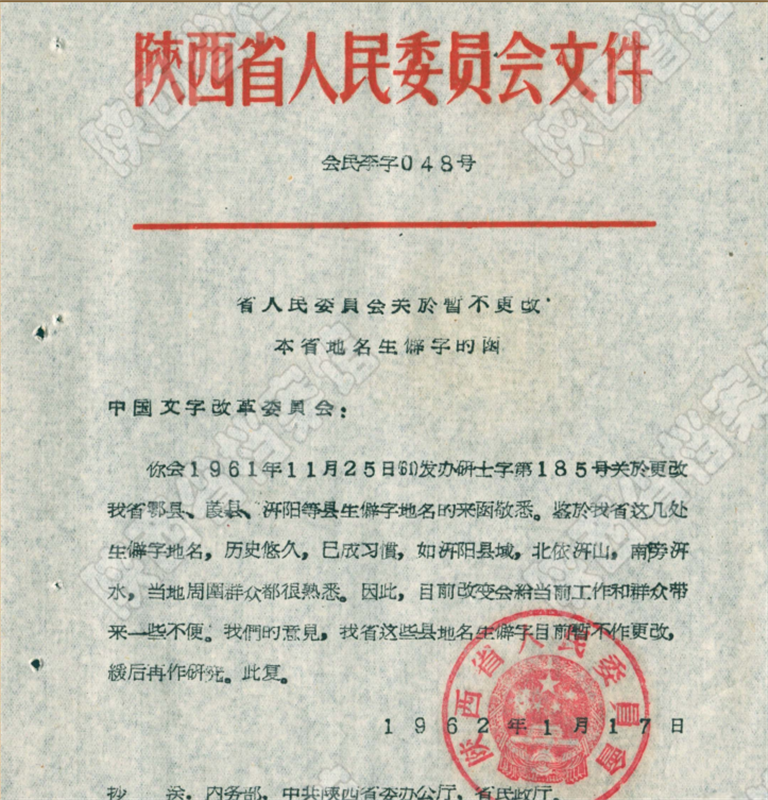

然而,这一主张并未在短时间内真正实施,1962年被否决了,理由是历史悠久、已成习惯,故暂不更改。

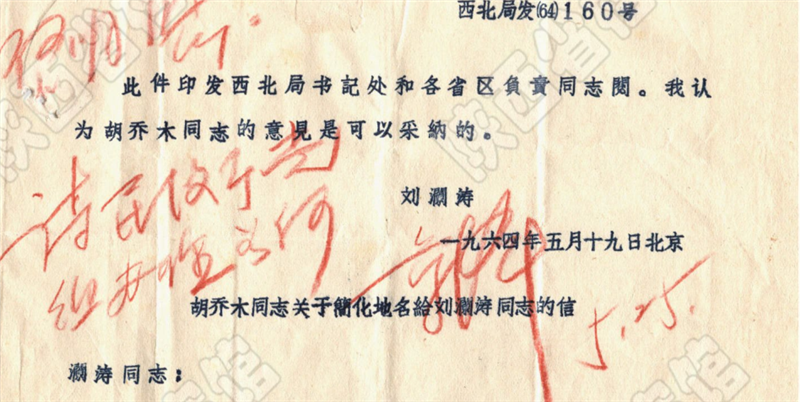

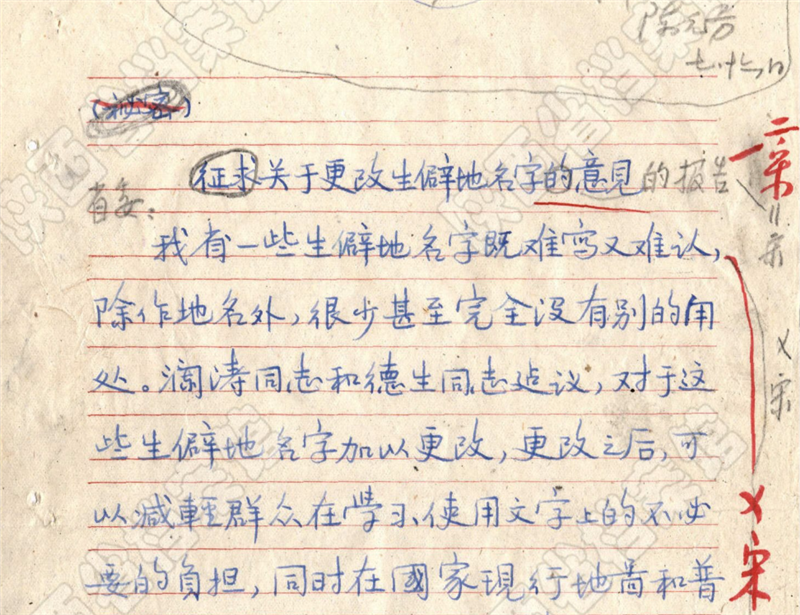

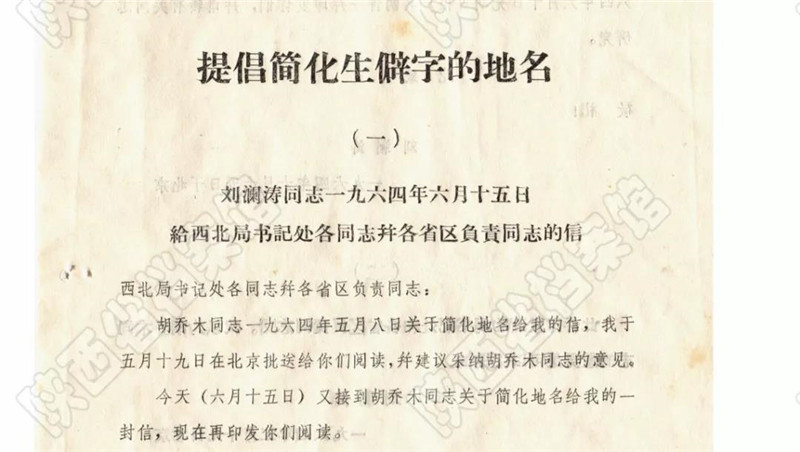

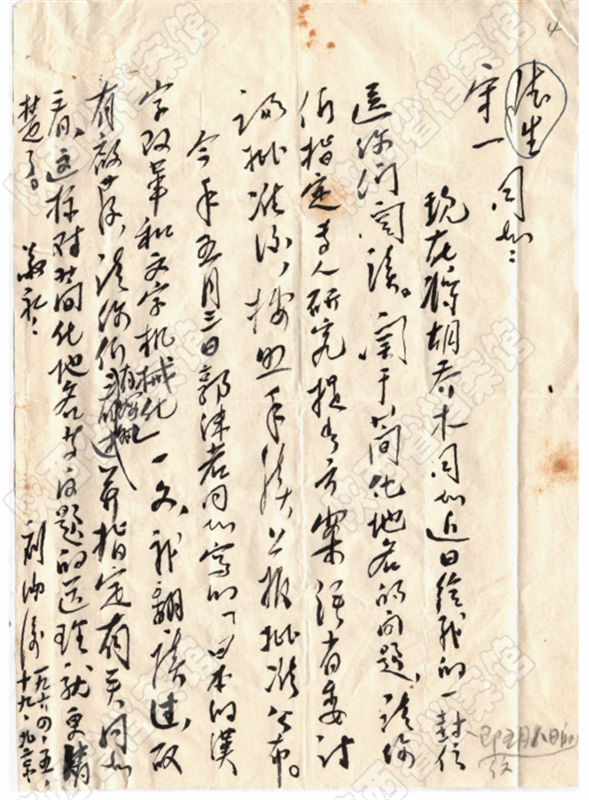

直到郭沫若发出这篇文章后,不少文化名人纷纷响应、表示认同,这其中就有胡乔木(本名胡鼎新,曾任中共中央顾问委员会常务委员、中共中央党史工作领导小组副组长、中国社会科学院名誉院长)。他看到文章后深受启发,写了一封信给刘澜涛(陕西米脂人,早年参加五卅运动,曾任华北局第三书记、中共中央副秘书长、西北三线建设委员会主任等),表示陕西有许多难认难读的地名,建议可以带头改一改。刘澜涛阅后表示认可,又将这封信转递给张德生(陕西榆林人,曾任中共中央西北局统战部部长、中共陕西省委第一书记兼陕西省军区党委第一书记等),张德生看后认为可行,转发给陕西省人民委员会。

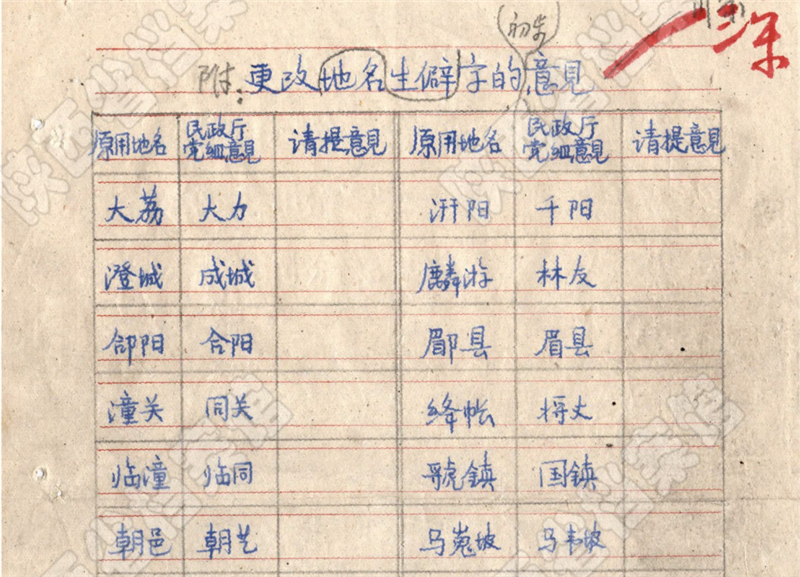

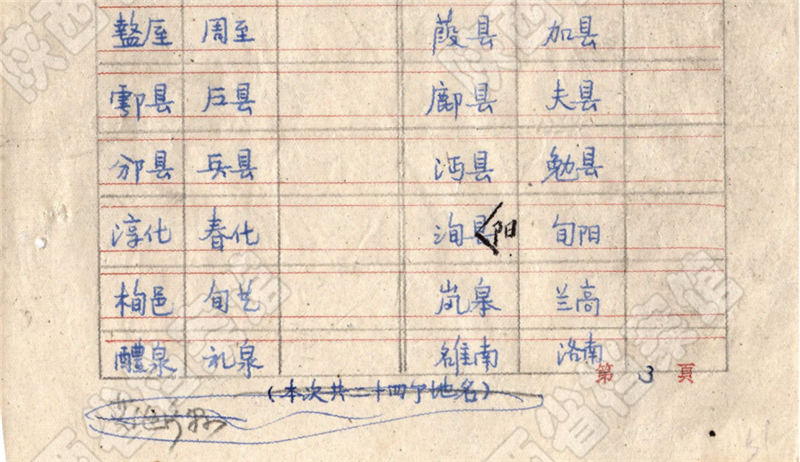

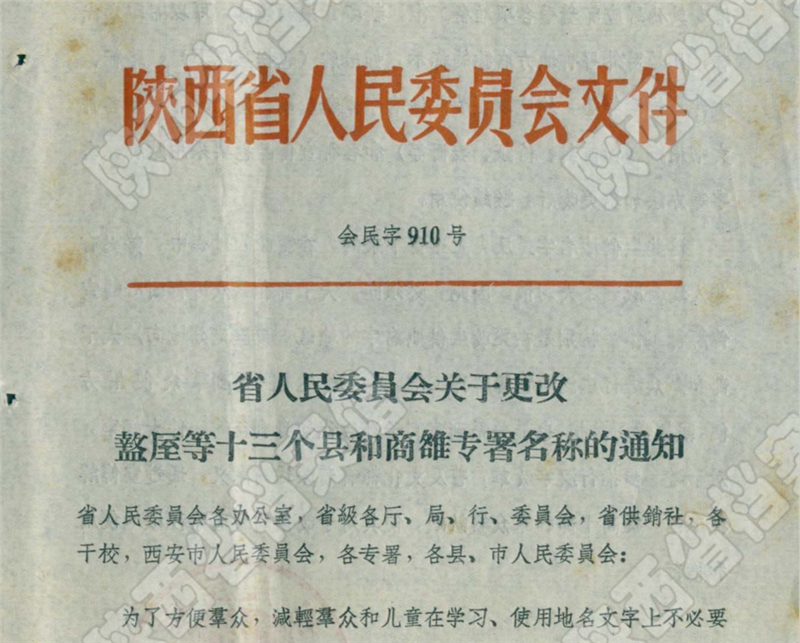

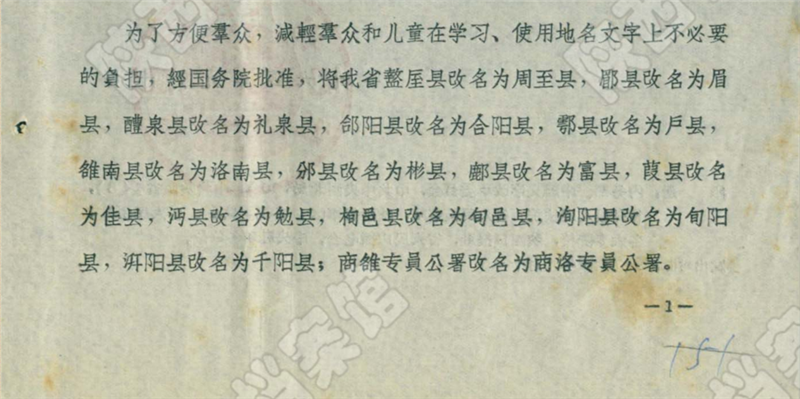

陕西省人民委员会办事效率极高,1964年9月10日,距郭沫若那篇文章发布四个月后,陕西省报经国务院批准后,发出《关于更改盩厔等十三个县和商雒专署名称的通知》。文件中提出,为了方便群众,减轻群众和儿童在学习、使用地名、文字上的不必要的负担,经国务院批准,将盩厔县改为周至县、郿县改为眉县、郃阳县改为合阳县、鄠县改为户县、雒南县改为洛南县、邠县改为彬县、鄜县改为富县、葭县改为佳县、沔县改为勉县、栒邑县改为旬邑县、洵阳县改为旬阳县、汧阳县改为千阳县、醴泉县改为礼泉县、商雒改名为商洛。并提出文到之日起立即执行,印章、路标、文件、信笺、吊牌、文书用纸等统统要更新、印刷、使用。

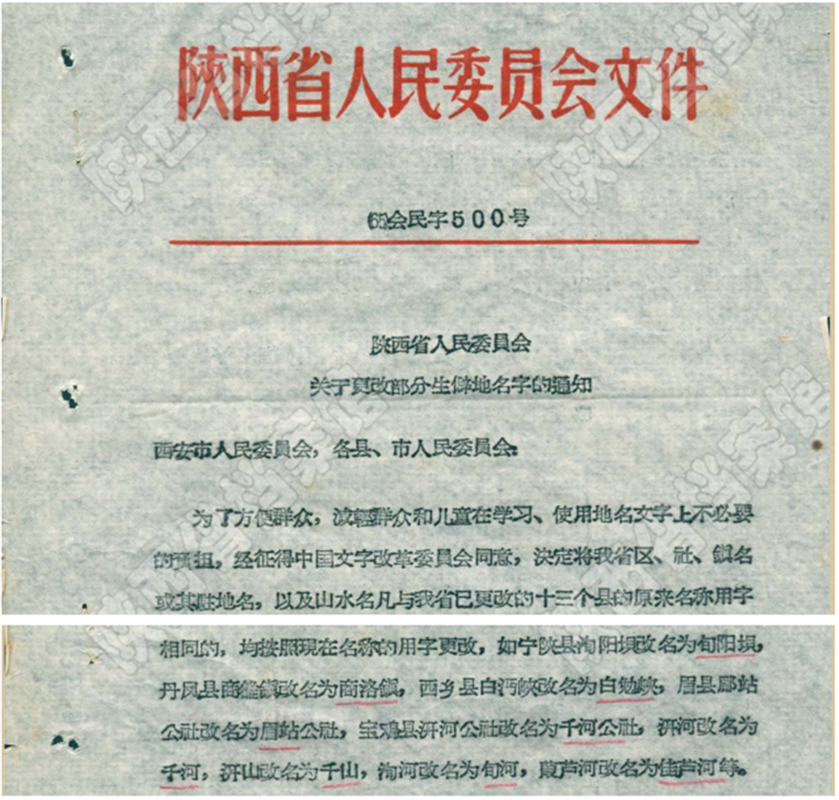

到了1965年9月12日,陕西省人民委员会再次追发文——《陕西省人民委员会关于更改部分生僻地名字的通知》,其中再将省区、社、镇名、驻地名、山水名与省上更改十三个县的原来名称用字相同的,共同更改,如:洵阳坝改为旬阳坝、洵河改为旬河、商雒镇改为商洛镇、白沔峡改为白勉峡、郿站公社改为眉站公社、汧河公社改为千河公社、汧河改为千河、汧山改为千山、葭芦河改为佳芦河,以此法仿效。

同年,陕西省文字改革委员会还追发了改名建议的文件,提出三点生僻字改名建议,如下: