“铁一般坚硬的意志,逗起了人们怒的潮,一群群觉醒的奴隶们,冲断了帝国主义统治的链锁,血泊中头颅在滚堕,塞外的荒郊,燎起求生者熊熊之火!从此那强者不会再咆哮,遍野流荡着我们的凯歌,上进吧,民族的存亡,在这次抗战后的揭晓。”在“一二·九”爱国运动一周年之际,为组织青年学生参加请愿游行,康行不计个人得失与安危,积极奔走于各校之间。这首名为《奴隶们的觉醒》诗歌,是年仅20岁的康行在1936年12月9日晚上所作,字里行间流淌着赤诚奉献的爱国热情,激荡着保家卫国的青春火焰,读来不禁让人心潮澎湃,热血涌动。

年少存远志

康行,原名赵廷平,1916年11月出生在陕西户县(今鄠邑区)石井村一个地主家庭。上学时改名赵廷平,参加革命后化名康行。

康行九岁进入本村小学读书,因其天资聪颖,学习用功,成绩总是名列前茅,深受老师和同学的喜爱。课余时间,他经常和同学探讨社会问题,见解深刻,显示了少年出众的才华。1930年,康行考入正化高级小学,开始接受民主思想,阅读进步书籍,革命的种子在心中悄然发芽。

1935年,康行考入西安民立中学。当时,全国抗日救亡运动风起云涌,西安各高校的青年学生在爱国精神的感召下,相继成立学生救国会。作为民立中学学生救国会负责人,康行与同学创编《三日刊》,以散文、小说、诗歌等艺术形式进行抗日救亡宣传,激发同胞的革命热情。1936年12月,为纪念“一二·九”运动一周年,西安万余名青年学生走上街头进行请愿游行。康行为了集合联络各校学生积极奔走,并设法组织民立中学的学生冲破警察和学校的重重阻挡,顺利参加爱国游行活动,表现出了高度的政治修养和组织领导能力。

“西安事变”和平解决后,国共两党实现二次合作,掀起抗日救亡运动新高潮。西安各个抗日救亡团体纷纷组建起宣传队,以多种形式唤醒民众的爱国心和民族情。康行和在西安上学的同乡学生回到户县,号召户县各界人士成立了户县各界抗日救国会和抗日宣传队,深入村镇进行集中宣传,将抗日民族统一战线的方针政策和反对抗战到底的理想信念送到了家乡人民身边。

1937年4月,康行以民立中学学生运动领导人身份,到延安参加西北青年救国代表大会,受到毛泽东、周恩来等中央领导同志的接见。从延安返回西安后,康行加入了中国共产党,并开始担任民立中学党支部书记。

1938年秋,康行考入西安高级中学,随即担任该校党支部书记。好景不长,日本帝国主义开始加紧对西安的轰炸和侵扰。面对动荡不安的环境,学校被迫迁移到了洋县,他开始担任洋县联中工委书记和洋县学委书记,领导学生开展抗日救亡运动。到了1939年,敌人对他的革命活动有所察觉,康行开始转移到陕甘宁边区工作。

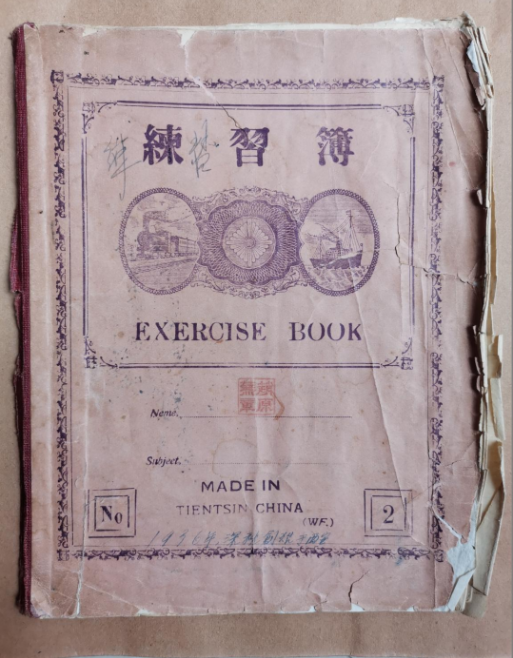

康行烈士的练习簿

自我严要求

1939年3月,康行先后到中共陕西省委干部训练班和延安中央党校学习,毕业后,进入省委宣传部工作。1941年底,省委机关从淳耀县照金镇(今属铜川耀州区)迁到新正县马栏镇(今属旬邑县)。当时,国民党当局对陕甘宁边区实行经济封锁,边区物资匮乏,缺食少穿,军民生活十分困难。康行在边区住的是土窑洞,吃的是粗粮野菜,冬天只能穿着单布袜子和草鞋。在边区发起的大生产运动中,他每天挖地种菜、砍柴做工,手上磨出血泡也从不喊累。艰苦的工作生活环境,不仅从未动摇康行的革命信念,反而将他的意志锤炼得更加坚强。在省委宣传部,康行主要负责材料起草和理论学习方面的工作,每一天,他都是以积极、热情、负责的态度全身心投入到工作中。每次起草文稿,都要反复修改、推敲、打磨,一个字也不马虎。除了积极工作,他还如饥似渴地读书学习,从未放松对自己的要求。

当时边区党政机关逐渐出现机构臃肿、人员猛增、效率低下的不良倾向。按照中央精兵简政的指示要求,中共陕西省委和关中地委在1943年合并,这样每个人承担的工作任务都在加重。白天生产劳动,晚上加班干工作成了康行的日常。为了持续巩固在国统区的工作效果,提升宣传工作质量,康行与同事一起,坚持调查研究,用事实说话,编写了不少宣传材料,其中有一篇他参与编写的《百子图》,以通俗易懂的百姓语言和歌谣形式,揭露国民党当局消极抗战、积极反共、实行独裁统治、残酷镇压人民、残害革命人士的罪恶行径,脍炙人口,在关中一带流传甚广,颇受群众欢迎。

1945年5月,中共关中地委派康行担任关中分区新宁县委宣传部部长。该县地处甘肃东部,沟壑纵横,交通不便,条件艰苦,就连日常用水都要到很远的山沟里去挑。康行却不以为苦,经常步行四五十里路,深入村镇和农户家里,和老乡唠家常,拉关系,在潜移默化中向群众灌输革命道理,宣传党的方针政策。

除了对群众工作的重视,康行对党员干部的政治理论学习也抓得很紧。当时,边区发行的《解放日报》他每天都要仔细阅读一遍,然后把自己刻的“必读”“可读”两枚章子分别盖上,再下发到区县干部手上,方便他们阅读。这种以苦为乐、严谨扎实的工作作风不仅赢得了群众的认可,也为革命事业的顺利开展打下了坚实的基础。

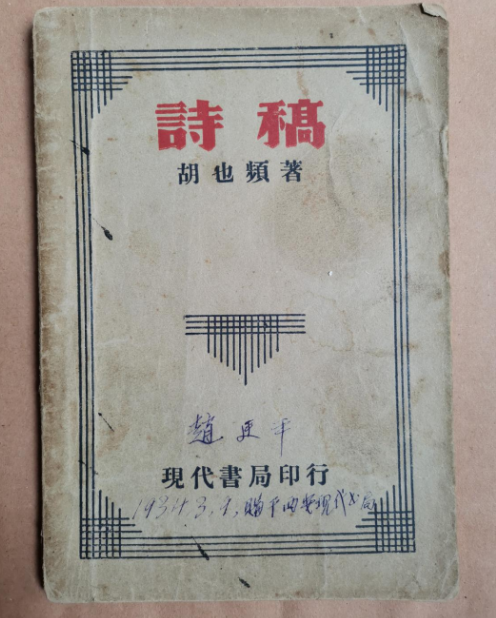

康行烈士的诗稿

回乡显担当

就义烽火台

1946年,为了配合解放战争的顺利进行,中共陕西省工委决定选派干部到国统区开展工作。为响应党组织关于原地同志回到原地工作的号召,康行自告奋勇,向组织申请回到家乡户县进行革命活动。

当时的户县深陷白色恐怖之中,当局领导人都是坚决反对革命,维护国民党统治的敌对分子。康行冒着生命危险,深入敌人心腹地区,依靠地下党员,团结民主进步人士,在复杂艰难的环境里为发展党员、整顿党组织做了大量工作。

回乡不久,康行即组织召开了党员会议,研究分析国内外政治形势,学习党的方针政策,并对在当地如何进行革命活动作出具体安排。1946年10月,中共户县工作委员会成立,康行任书记。由于康行是当地人,熟识人多,为掩护自己顺利开展工作,康行改名刘大,乔装成农民模样,活动于太平河滩、皂峪、涝峪等地。为了迅速和群众打成一片,扩大革命力量,他白天砍柴、锄地、拉粪,什么农活都干,晚上就串门到农户家里,用讲故事的方式向群众普及党的基本知识和革命道理,教育引导广大群众团结向上,反对国民党反动统治。

1947年,县工委委员王振林和进步人士杨士伟被捕,党组织经历生死考验。紧要关头,康行不顾个人安危,利用关系设法营救,终于使二人脱离危险。为了打击敌人的嚣张气焰,康行安排中共党员打入敌人内部,利用敌人之间的矛盾,使其互相攻诘内斗,并顺势发动了学潮斗争,为确保组织工作的顺利开展提供了保证。

1947年3月至4月,西北野战军先后取得了青化砭、羊马河、蟠龙镇三战三捷,西北战场由战略防御转入战略进攻阶段。为了适应解放战争的形式变化,为争取早日解放提供智力支持,中共陕西省工委和关中地委在旬邑县办起党政干部训练班。10月,康行到马栏向关中地委汇报工作时,适值地委书记赵伯平到绥德参加西北局会议未回,他就被暂时安排到党政干部训练班学习。

当时,被打得溃不成军、焦头烂额的胡宗南部几近疯狂地向边区发起清剿,情势危急。11月11日,陕西省委和关中地委将培训班同志分成各个小组,连夜赶赴耀县、旬邑、赤水、新正和新宁等地开展工作,康行被分在赤水组,和其他15名同志一起去赤水。转移途中,因为组长的不当安排,耽误了时间,导致赤水小组在烽火台和敌人遭遇。全组15人除少数逃脱外,有的负伤,有的当场牺牲,康行等6名同志不幸被俘。被俘后,康行临危不惧,和同志商量:“要死自己死,绝不要连累任何一个人,互相装作不认识,若有人能逃走,赶快向组织报告……”面对敌人的威逼利诱与严刑拷打,康行完全将个人生死置之度外,以巨大的牺牲为其他被俘同志争取了生的希望。11月26日夜晚康行被敌人活埋于旬邑县城,年仅31岁。

康行同志一生短暂而灿烂,面对敌人的屠刀,他满怀共产主义必胜的信念,大义凛然,从容赴死。牺牲前仍高喊“中国共产党万岁!毛主席万岁!”1950年1月24日,户县人民政府为康行举行了隆重的追悼大会。1961年康行烈士墓被确定为户县重点文物保护单位,现墓地已被建为烈士陵园,成为开展爱国主义教育的重要基地。倒在黎明之前的康行同志,将革命二字融进了自己的血液,他那英勇果敢、公正无私、诚恳简朴、勤奋好学的优秀品质今天依然令人感佩和怀念。

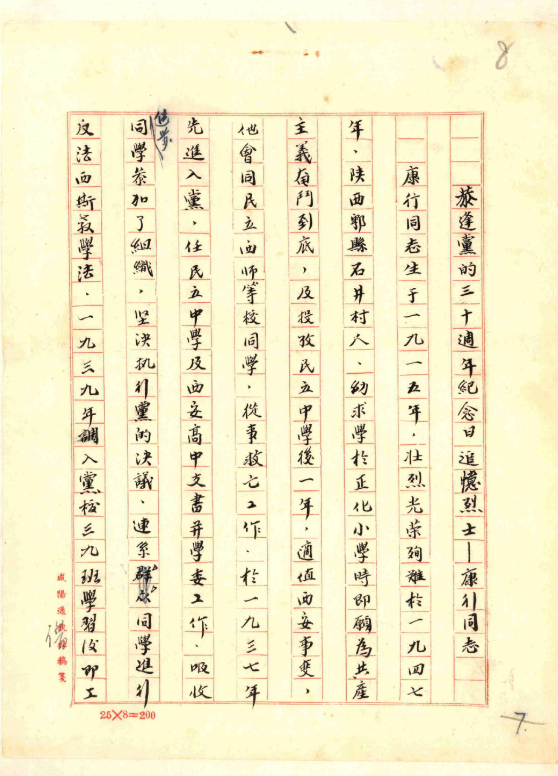

1951年为庆祝建党三十周年,户县县委组织部撰写的《恭逢党的三十周年纪念日追忆烈士——康行同志》怀念文章

革命精神,激励后人,未竟事业,后继有人。吾辈青年亦当自立自强,在老一辈无产阶级革命家光荣传统的指引下,挥洒青春的光和热,不负年华,不悔此生,在对历史的深入思考中开创更加美好的未来。