作为在青年时代就崭露头角的一代伟人,毛泽东始终关心、关注和关爱青年。延安时期支持帮助创建了中国人民抗日军政大学、鲁迅艺术学院、陕北公学、延安大学等一批高等学校,为中国革命培养造就了一大批能堪重任的“民族脊梁”。本文对毛泽东为陕北公学的题词和赠言进行解读,回顾和研究陕公的办学理念与教育方针,以期对新时代做好青年人才培养工作提供借鉴启迪。

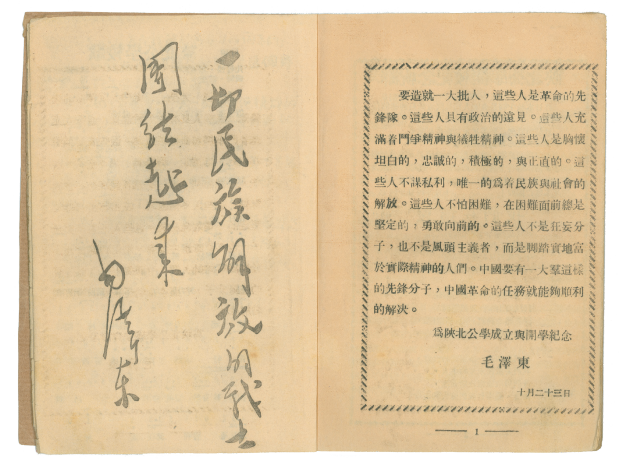

陕西省档案馆馆藏资料《陕北公学开学纪念特刊》

要造就一大批人,这些人是革命的先锋队。

——毛泽东 1937年10月23日

陕北公学是抗战时期中国共产党创办高等教育的典型代表,毛泽东对其成长倾注了很多心血,在陕公成立后不到两年的时间11次到校讲话,并多次题词,确切记载有4次。1937年10月23日,毛泽东第一次为陕北公学作了著名的长篇题词,共181字,是对陕公办学目的的指示,也是对陕公学员的殷切希望和要求。1937年11月1日发行的《陕北公学开学纪念特刊》刊印了这篇题词。

1.战火中的大学——陕北公学初创

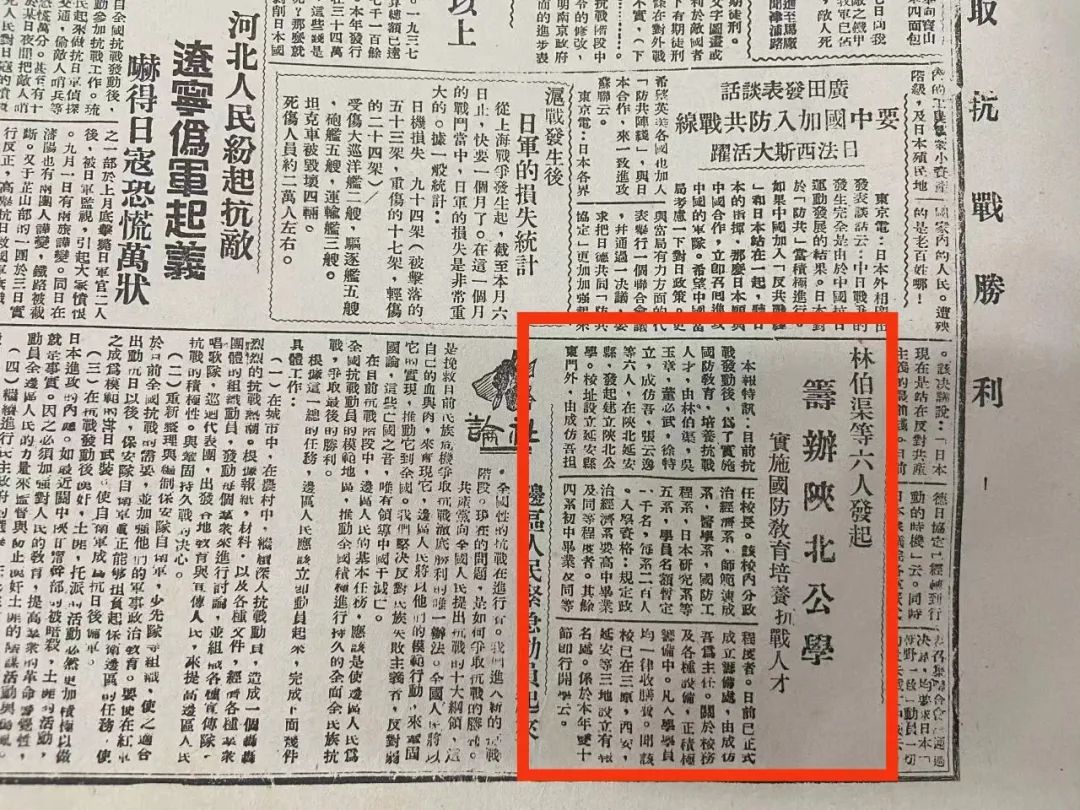

全面抗战爆发后,全国各地进步青年和知识分子怀揣着抗日救国的理想,不畏艰险,千里迢迢地来到革命圣地——延安,形成了“天下英雄豪杰云集延安”的盛况。1937年8月22日至25日,中共中央政治局在陕北洛川县冯家村召开扩大会议,会议在讨论《十大纲领》第八条“抗日的教育政策”时,毛泽东等提出应该发展国防教育,创办一些适应抗战需要的学校,培养抗日干部。经过讨论决定创办陕北大学(后改称陕北公学,简称陕公),培养财政、经济、卫生、教育等方面的专门人才以及边区建设所需要的各种地方干部。

在毛泽东的关心下,1937年8月,陕北公学筹备组成立,成员有林伯渠、吴玉章、董必武、张云逸、成仿吾等,经过找校址、调干部、拟定招生计划、在报刊上发布招生简章等工作,1937年9月1日,陕北公学在延安杨家湾诞生了。陕北公学的领导班子和主要干部都是由党中央任命的,成仿吾出任校长,罗迈任党组书记兼关中分校校长。初期教员有著名学者周扬、何干之、艾思奇,李凡夫等,同时还聘请王若飞、陈昌浩、王观澜等讲专题课。毛泽东、陈云、张闻天等中央负责人也经常到校作报告,关心和指导陕公成长。毛泽东还亲自为陕公制定了“忠诚、团结、紧张、活泼”的校训,审定了校歌。

1937年9月9日《新中华报》刊登筹办陕北公学的报道(陕西省档案馆馆藏)

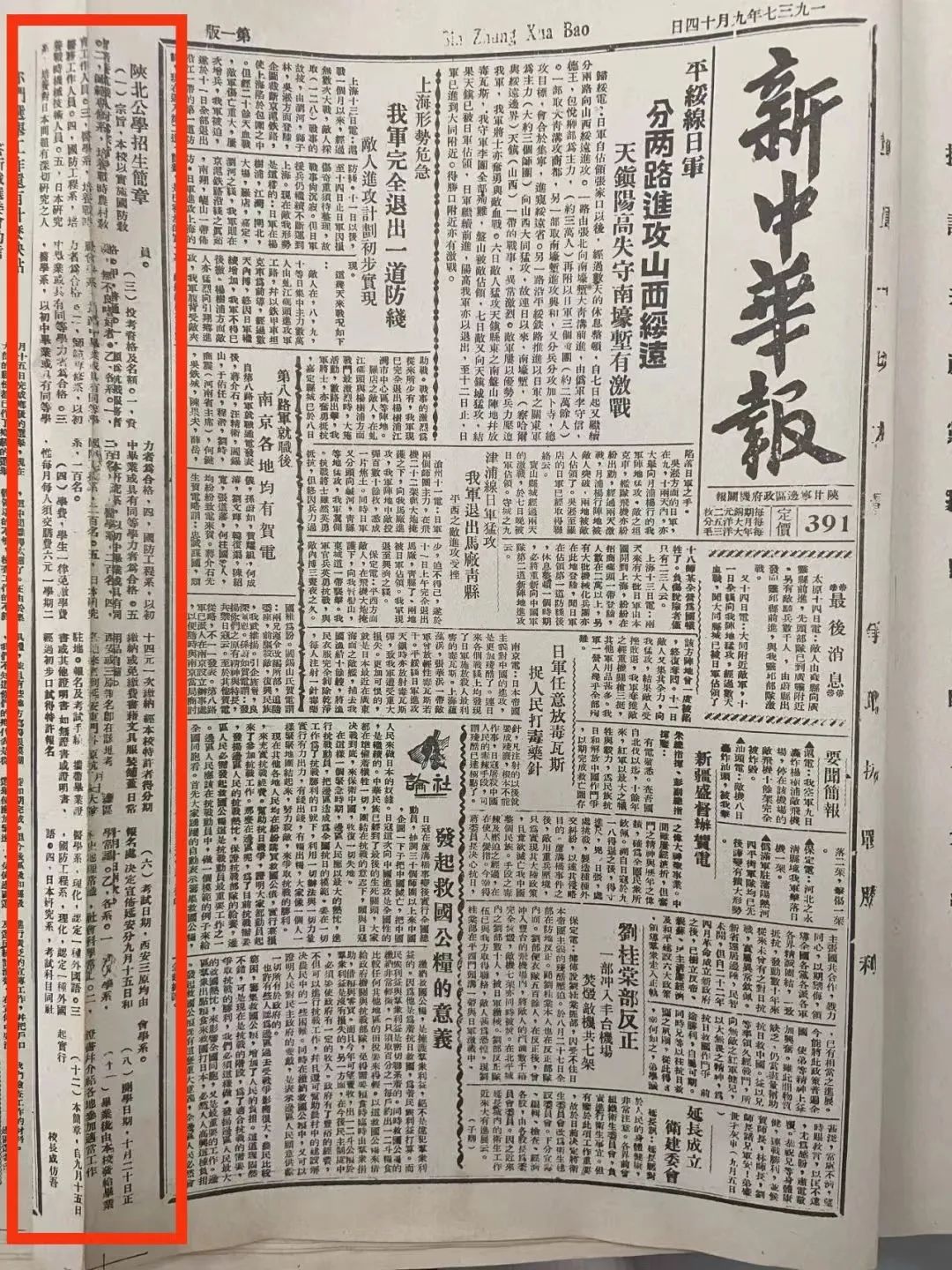

为了广泛地招收知识青年到延安来学习,陕北公学和抗日军政大学联合招生,秉持“来者不拒”的招生方针,通过各地党组织和八路军办事处在全国许多报纸、杂志上公开发布招生启事:“前方战争正在进行,军事、政治、民运各项工作,均需人材”,“凡是十八岁以上‘有志参加抗战’的青年,身体健康,不拘文化程度,不分性别、出身、职业、信仰和党派,皆可报考,学习两个月后,即上前线参加抗战。”自一九三七年八月开始接收学生,到十一月一日正式开学,不到两个月,共有新学员五、六百人。

1937年9月14日,《新中华报》刊登《陕北公学招生简章》(陕西省档案馆馆藏)

2.造就革命的先锋队

陕北公学招收的学员来自不同地区、民族,人生观和价值观也不尽相同,因此,将他们造就成什么样的人,是陕北公学创办之初就要解决的重要问题。

1937年10月19日,陕公举行鲁迅逝世周年纪念大会,毛泽东第一次来陕公作以《论鲁迅》为题的报告,“今天我们陕北公学主要的任务是培养抗日先锋队的任务”,“我们现在需要造就一大批为民族解放而斗争到底的先锋队,要他们去领导群众,组织群众,来完成这历史的任务。”这篇讲话被收入《毛泽东文集》第二卷。

11月1日,陕北公学举行开学典礼,毛泽东作《目前的时局和方针》的讲演,详细地分析了当时中国的抗战形势,说明陕公培养干部的重要意义,再次强调“我们要造就大批的民族革命干部,他们是有革命理论的,他们是富于牺牲精神的,他们是革命的先锋队。只有依靠成千成万的好干部,革命的方针与办法才能执行,全面的全民族的革命战争才能出现于中国,才能最后战胜敌人。”同日,《陕北公学开学纪念特刊》发行,扉页为《陕北公学校歌》,下一页则刊印了毛泽东为陕北公学所作的题词:

要造就一大批人,这些人是革命的先锋队。这些人具有政治远见,这些人充满着斗争精神和牺牲精神。这些人是胸怀坦白的、忠诚的、正直的。这些人不谋私利,唯一的为着民族与社会的解放。这些人不怕困难,在困难面前总是坚定的,勇敢向前的。这些人不是狂妄分子,也不是风头主义者,而是脚踏实地富于实际精神的人们。中国要有一大群这样的先锋分子,中国革命的任务就能够顺利的解决。

为陕北公学成立与开学纪念

毛泽东

十月二十三日

这份题词是毛泽东首次为陕北公学所作的题词,这也是历次题词中篇幅最长、最重要的一篇,是对陕北公学办学目的作出的重要指示,明确要求我们要培养具备政治远见、斗争精神和牺牲精神的人才,为当时的中国青年指明了方向。这是毛泽东面向全体陕公学员及社会青年发出的呼吁和号召,震撼人心,鼓舞士气,铿锵有力。

在左侧刊印的是毛泽东亲笔书写的另一句话:一切民族解放的战士团结起来。

“民族解放”是近代以来中国无数仁人志士孜孜不倦追求的伟大目标,而“团结起来”则是摆脱孙中山先生所说的“一盘散沙”状态、是实现民族解放的重要途径,这凸显了陕北公学具有的统一战线的特点。正如毛泽东在1939年3月4日的中共中央政治局会议上所说:陕北公学是一所统一战线性质的学校。

陕北公学根据毛泽东的题词和讲话重新制定了教育政策,丰富课程、缩短学制,在短短三四个月内,把青年培养成为有一定政治觉悟和初步军事知识,有独立进行群众工作、政治工作能力的抗战干部。长期以来,陕北公学的学员都是按照这份题词中的目标要求自己锻炼自己,培养自己成为民族革命中的青年先锋战士。在2022年庆祝中国共青团成立100周年大会上,习近平总书记再次引用这份题词,并强调:“今天,党和人民同样需要一大批这样的先锋分子。”面对如何解决“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一立德树人的根本问题,毛泽东在为陕北公学的这篇题词中,早已给出了答案。